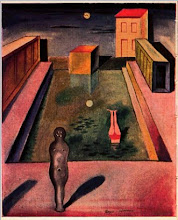

Inventário de um rio # 1

Às margens desse rio asfixiado

habitado pela merda expelida das casas

e o ácido excedente das indústrias

homens pararam por um instante –

testemunharam seus reflexos no espelho;

outros

velaram toda uma noite atrás de um peixe.

habitado pela merda expelida das casas

e o ácido excedente das indústrias

homens pararam por um instante –

testemunharam seus reflexos no espelho;

outros

velaram toda uma noite atrás de um peixe.

Nessas águas espessas

violentadas pelo óleo das auto-estradas

oprimidas pelo caldo dos bueiros

mulheres lavaram a roupa e as mágoas;

outras

se aliaram ao corpo do rio

para ajudar as flores a resistirem ao inverno

e os tomates a se rebelarem contra a seca.

violentadas pelo óleo das auto-estradas

oprimidas pelo caldo dos bueiros

mulheres lavaram a roupa e as mágoas;

outras

se aliaram ao corpo do rio

para ajudar as flores a resistirem ao inverno

e os tomates a se rebelarem contra a seca.

Às margens desse rio viciado

picado pela agulha dos hospitais

assaltado pela indigestão dos restaurantes

meninos caçaram animais que por ali se aventuravam,

ou simplesmente ficaram ao vento –

que não tinha o cheiro

senão do campo que percorria.

picado pela agulha dos hospitais

assaltado pela indigestão dos restaurantes

meninos caçaram animais que por ali se aventuravam,

ou simplesmente ficaram ao vento –

que não tinha o cheiro

senão do campo que percorria.

Inventário de um rio # 2

1

Aquele havia sido o meu Eufrates.

Ainda que inexpressivo

– sequer constava no mapa –

não teria havido nada sem ele

Aquele havia sido o meu Eufrates.

Ainda que inexpressivo

– sequer constava no mapa –

não teria havido nada sem ele

(a água era tão pouca

e de tão má qualidade

– pombos sedentos agonizavam

às suas margens –

que nada sobrevivia em seu bojo

[além de vermes aquáticos

e caramujos da esquistossomose])

e de tão má qualidade

– pombos sedentos agonizavam

às suas margens –

que nada sobrevivia em seu bojo

[além de vermes aquáticos

e caramujos da esquistossomose])

Aquele havia sido o meu Aqueronte.

Quando corria –

quase sempre estava engasgado

com o cadáver de um cão –

conduzia a inframundos

sobre o domínio de Hades

Quando corria –

quase sempre estava engasgado

com o cadáver de um cão –

conduzia a inframundos

sobre o domínio de Hades

(pouca era a sua água

e de tão má qualidade –

espessa como a baba de um enforcado –

que ela se mostrava incapaz de refletir o céu

[senão simulá-lo

com um azul de olho vazado])

e de tão má qualidade –

espessa como a baba de um enforcado –

que ela se mostrava incapaz de refletir o céu

[senão simulá-lo

com um azul de olho vazado])

2

Aquele que havia sido o meu rio

se arrasta por galerias de concreto

– como um fantasma do Lete –

roendo pacientemente os pilares da cidade

Aquele que havia sido o meu rio

se arrasta por galerias de concreto

– como um fantasma do Lete –

roendo pacientemente os pilares da cidade